【レポート】探究型学習事例勉強会@東北カイギを開催しました

10月に開催された東北カイギ。時を同じくして、会場である「東北芸術工科大学」の別教室を舞台に、「探究型学習事例勉強会」を行いました。

高校・大学・地域・行政などをフィールドに高校生の探究型学習を行う実践者からの事例発表を受けて、同じく実践している方やこれから実践を考えている方々のヒントを探っていただきたいという主旨での開催です。

集まったのは、高校の教員、行政職員、団体職員など、高校生に関わる様々な立場の参加者15名。多くは東北を拠点に活動されている方々ですが、首都圏から足を運んでいただいた方もいらっしゃいました。

勉強会のはじめに、マイプロジェクト東北事務局長の渡邊洸(NPOカタリバ)より、スペシャルゲストが紹介されます。昨年度のマイプロジェクトアワードで文部科学大臣賞を受賞した岩手県在住の女子高生です。

東北カイギに参加する高校生に向けて話した、自身のマイプロジェクトについてのストーリーを参加者の前で披露。取り組んだきっかけ、取り組む中での壁、気づき、そして学び…

参加者たちに「マイプロジェクトとは何か」を考えていただくきっかけを作ってくれました。

続いては、参加者全員から今回の会に参加した思いや持っている問いを共有していただきます。

・地域とつながり続けたい子どもたちへのもう一歩の支援とは?

・個人だけではなく、学校も含めた地域の協働のために、学校は何を求めているのか?

・高校生を導く大人、先生はどこにでもいるわけではない。それを全国で行うためにはどういう仕組みが必要なのか?

・小中高大の学びの連携は。持続可能な仕組みにしていくべく、主体になるのは誰か?

・企業、研究機関との連携をどのように深めるのか?

・個人個人のやる気をどのように引き出せるか?

・探究における学校内での仕組みづくりは?

・マネタイズは?

など、実践者として日々活動しながら悩んでいることが次々と提示されます。

それぞれのテーマに対する共感も多く寄せられました。

そんな悩みや疑問の解決の一助を作るべく、東北芸術工科大学コミュニティデザイン学科長の岡崎エミ氏の司会で、登壇者の方々の事例発表がはじまりました。

「今回この場には、行政、地域、高校、様々な立場な人が参加している。それぞれの領域で何かするというよりは、どうすればそれらと協働できるのか。そんな観点で事例を聞いていただければ」。

震災後、宮城県気仙沼市を拠点に、学習支援からスタートした団体『認定NPO法人底上げ』で理事を務めます。高校生からの「地元のために何かしたい」という要望を受け、大人が高校生の気持ちを後押しする取り組みが始まったそうです。

「『郷土愛を育てる』ということを一番には置いていない。地元で主体的に活動し、評価される経験を得ると、必然的に郷土愛は育ち、いつでも戻って来られる安心できる場所となる」とのこと。

市役所や地元の高校を巻き込む中で、徐々に地域が一体となって高校生を育てていく気風ができつつあると言います。メディアの協力を得たり、成功事例となっている自治体へ赴いたり、ということも、重要なターニングポイントになったと振り返ります。

一方で、向き合うべき課題もあると言います。

「関わっている高校生の母数が少ない。学びの深度、継続的な資金源も問題として残る。そして、協働していく中での主体は誰になるのか、という疑問にも向き合っていかなければならない」。

===

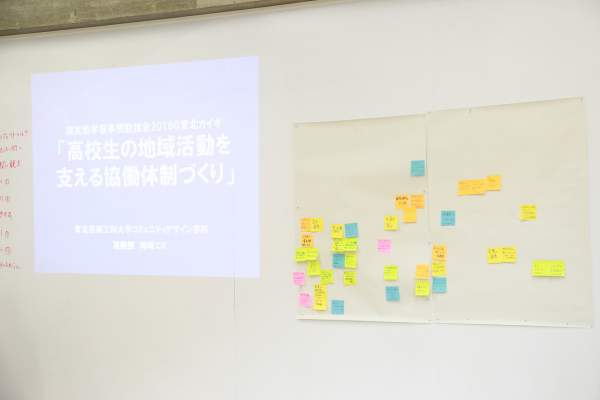

次に登壇した江森真矢子氏(編集者/元岡山県和気町地域おこし協力隊員 高校魅力化担当)は、岡山県和気町からの参加。

一般企業から地域おこし協力隊員となり、高校魅力化担当として活動したという異色のキャリアを持ちます。

江森氏が参画する高校では、総合的な学習の時間を利用して地域を学ぶ授業が展開されています。1~3年次をかけてステップアップしていき、「実際に自分たちで何かやる」ということをゴールにしているとのこと。

学校内では学年ごとの担当教員が配置され、最後の探究学習発表会では町長賞および商工会長賞が授与されるなど、町ぐるみでの支援ができつつあるという江森氏。

高校が地域のエコシステムの一部となり、「高校も一緒にやっていくものなんだな」という意識が作られたことは大きかった、と語ります。

しかし、その状態を作るには「多くの教職員や生徒の挑戦、町の人たちの活動なくしてはあり得なかった」と江森氏。

参画を始めて4年目となる今、新たな問題にも突き当たっていると言います。

・いつまで高校生に「テーマ」を与えるのか?

・生徒の成長実感について、社会や視野の広がりにも目も向けてもらうには?

・「探究」の質をより深めるには?

・町との「お願いする」「される」の関係からの脱却のためには?

原発事故の影響で、様々な困難を経験した高校生が多く通うふたば未来学園。

「問いを持ち続けなければならない地域」だからこそ、自ら未来を創造できる高校生を育みたい。そんな願いから創設された高校です。

学習コーディネーターが関わっているのは、「未来創造探究」という授業。全教員で取り組む授業として展開されています。

その上では、学校の創設時に全教員での話し合いを経て作成した「目指す生徒像」のルーブリックでの目線合わせが大切だと言います。

長谷川氏ら学習コーディネーターは、教員と協働しながら、探究のガイドラインとなる「未来創造探究ノート」の作成や、授業と放課後の連携に奮起。

学校内で活動するからこそ、教科指導や部活との兼ね合いや、放課後の責任の線引など、細かな点についても、教員らと丁寧に話し合いながら進めていると言います。

生徒が主体的になるためには、地域との出会い方が肝になる、といった発見もあったと長谷川氏。

「ふたば未来だからできる、という状況から脱却し、どんな高校でもできる、というモデルになるべく実践を続ける」。

===

最後に登壇したのは、「何にもしない合宿」を主催する、静岡県裾野市社会教育委員の小田圭介氏。

小田氏が開催する「何にもしない合宿」は、その名の通り、合宿中のイベントが計画されていない合宿です。

社会教育に不足する「日常の関係」に着目し、子どもたちと地域の接点を作るべく始めたというこのイベント。母親クラブ、青年会、青少年育成連絡会など様々なプレーヤーを巻き込み、「ナナメの関係」を地域に作っていると言います。

「何にもしない」のは、持続可能な実践にするため。昨年は年間27回もの関連イベントを開催しています。ケンカしない・ケガしない・21時になったら寝る努力をするというルールだけを守ればよく、参加費は100円。

勉強や部活が忙しく、地域から心が離れていくタイミングは中学生だと小田氏は指摘します。

そこで接点をなくしたら地域との接点をもつのは結婚、子育てのタイミング…

だからこそ、地域つなぎにおいて最も大切な3年間であると言います。

地域とつながることで、地域の担い手としての役割も「面倒なもの」ではないものに変わる、と小田氏。「地域づくりのプラットフォームとしても機能をし始めている」という実感が確かにあると言います。

「地域のたまり場には自己有用感・自己肯定感があふれている。自分のために家族を、地域を幸せにする。目的は人それぞれでいい」。

そんな、絶妙な「ゆるさ」で、イベントには毎回100名近くの参加者が集まります。

===

事例発表の最後に、大槌町教育専門官を務める菅野祐太氏(NPOカタリバ)がまとめます。

「行政、地域、高校のどれか一つでも抜け落ちると、地域に開かれた主体的・対話的で深い学びはできなくなる。どこがスタートでもいい。「隣」の領域を動かしていくことが必要だ」。

様々な事例を聞いた参加者たちは、東北カイギに参加している高校生たちの中間発表の場へ。

マイプロジェクトへの一歩を踏み出した高校生の姿を実際に見て、参加者の方々の熱も高まります。

その後行われた懇親会では、事例を聞いた参加者たちと登壇者による熱い議論が繰り広げられました。

「やればやるほど問いが出てくる」とはある参加者の方の声。

今回のイベントを通して生まれた「問い」と「次につながるヒント」そして「人との繋がり」を手に、各地でのマイプロジェクトが伝播していけば幸いです。